"Pagine corsare"

LA SAGGISTICA

|

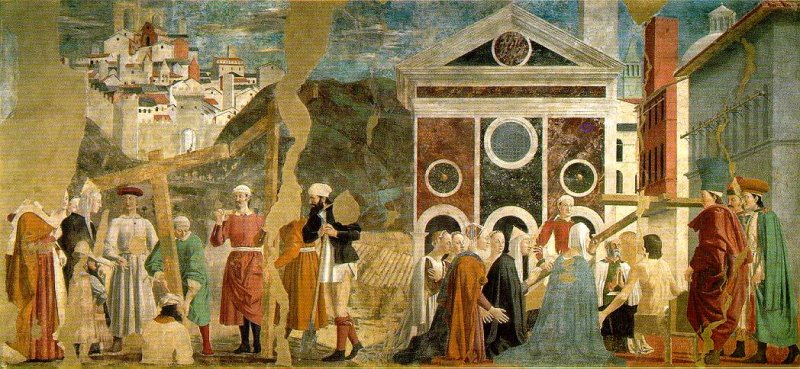

Piero della Francesca, qui e nell'immagine seguente: dettagli dal ciclo di affreschi della "Leggenda della Santa Croce” nel Coro della Basilica di San Francesco ad Arezzo (1452-1466) |

L'ispirazione figurativa rinascimentale

nel cinema di Pier Paolo Pasolini

Le modalità di composizione dell'immagine cinematografica pasoliniana sono

fortemente debitrici dell'origine e della dichiarata vocazione pittorica dell'autore.

l caso forse più clamoroso si trova nel Vangelo secondo Matteo in cui Pasolini

si ispira ripetutamente all'arte pittorica di Piero della Francesca

nel cinema di Pier Paolo Pasolini

Le modalità di composizione dell'immagine cinematografica pasoliniana sono

fortemente debitrici dell'origine e della dichiarata vocazione pittorica dell'autore.

l caso forse più clamoroso si trova nel Vangelo secondo Matteo in cui Pasolini

si ispira ripetutamente all'arte pittorica di Piero della Francesca

|

Non solo pittura

di Andrea Deaglio

Nel cinema di Pasolini la pittura è sempre stata una fonte di ispirazione per ciò che riguarda i colori e le sorgenti dell’immagine. Pasolini prima che regista fu pittore, e di una certa rilevanza.

Nel cinema di Pasolini la pittura è sempre stata una fonte di ispirazione per ciò che riguarda i colori e le sorgenti dell’immagine. Pasolini prima che regista fu pittore, e di una certa rilevanza.

"Il mio gusto cinematografico, non è di origine cinematografica, ma figurativa [...] E non riesco a concepire immagini, paesaggi composizione di figura, al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica [...] Quindi quando le immagini sono in movimento, sono in movimento un po' come se l'obbiettivo si muovesse su loro come sopra un quadro."

Ecco allora una reale e forte volontà di commistione fra i due mondi generatori d'immagini, il suo cinema che non dimentica e non ignora la pittura come arte figurativa: la richiama, ne è attratto, e tenta addirittura di inglobarla. Succede per esempio, e in modo evidente, nella Ricotta, in cui vi è la riproposizione di due opere del manierismo toscano: la Deposizione di Pontormo e la Deposizione di Cristodi Rosso Fiorentino.

La ricostituzione delle figure dei dipinti avviene tramite dei tableaux vivants, ossia delle vere e proprie messe in scena di un'opera pittorica dotate anche di una sorta di reale valore di teoria e pratica artistica.

Le citazioni vengono sottolineate dall'uso, attento e preciso nel confronto con gli originali, del colore: vengono così, in qualche modo isolate, dal resto del film che è in bianco e nero.

Il tableau vivantè attuazione di quel “ricostruire, ripensare, reinventare” che si può indicare come gene costitutivo del processo creativo del poeta.

E' la riproposizione della genesi di un'opera, che in un'altra chiave, in un altro contesto, ma soprattutto con un altro mezzo, viene fatta rivivere.

|

| Tableaux vivants in "La ricotta": a sinistra, Jacopo Carrucci detto il Pontormo (1494-1557), "Deposizione" (1525-28), Firenze, Chiesa di Santa Felicita, Cappella Capponi; a destra "La ricotta" |

|

| Tableaux vivants in "La ricotta": a sinistra,Giovan Battista di Jacopo, detto il Rosso Fiorentino (1494.1540), "Deposizione", 1521, Volterra, Pinacoteca Civica, Museo Guarnacci; a destra "La ricotta" |

|

| Pasolini ricostruisce uno dei tableaux vivants sul set della "Ricotta" |

Le citazioni vengono sottolineate dall'uso, attento e preciso nel confronto con gli originali, del colore: vengono così, in qualche modo isolate, dal resto del film che è in bianco e nero.

Il tableau vivantè attuazione di quel “ricostruire, ripensare, reinventare” che si può indicare come gene costitutivo del processo creativo del poeta.

E' la riproposizione della genesi di un'opera, che in un'altra chiave, in un altro contesto, ma soprattutto con un altro mezzo, viene fatta rivivere.

Altre illustri citazioni pittoriche avevano segnato i primi lavori di Pasolini. Ettore, il figlio di Mamma Roma, nel finale dell'omonimo film è martire sul letto del reparto psichiatrico del carcere, dove è stato rinchiuso per un furtarello in un ospedale.

L'inquadratura ricorda il punto di vista del Cristo morto (datato intorno al 1480) di Andrea Mantegna effetto suscitato dalla più che cinematografica soluzione estetica della trasformazione del letto di contenzione in una vera e propria scena di crocifissione, attraverso un reiterato movimento di macchina che parte dal volto del ragazzo e termina ai suoi piedi.

Nel dipinto del Mantegna la figura del corpo del Cristo è distesa sulla pietra dell'unzione ed è affiancata da quelle della Madonna e di San Giovanni Evangelista.

Il quadro è celebre soprattutto per l'audace soluzione del punto di vista. Esso è scorciato, ai piedi del Cristo, dall'alto verso il basso, dando l'impressione di voler trasportare lo spettatore ai piedi di un'invisibile croce.

"Mentre il Mantegna non c'entra affatto, affatto!" L'indignazione di Pasolini si fa sentire puntuale (ed è rafforzata dal doppio avverbio). Egli si appella al più celebre degli storici dell'arte: "Ah, Longhi, intervenga lei, spieghi lei, come non basta mettere una figura di scorcio e guardarla con le piante dei piedi in primo piano per parlare di influenza mantegnesca!".

La precisazione diventa poi l'occasione per una sferzata al conformismo della critica:

"Ma non hanno occhi questi critici? Non vedono che bianco e nero così essenziali e fortemente chiaroscurati della cella grigia dove Ettore [canottiera bianca e faccia scura] è disteso sul letto di contenzione, richiama pittori vissuti e operanti molti decenni prima del Mantegna? O che se mai si potrebbe parlare di un'assurda e squisita mistione tra Masaccio e Caravaggio?... Ma lasciamo perdere; figuriamoci se certe 'mistioni' toccano la sensibilità di gente che ogni giorno deve buttar giù il suo pezzo, preoccupata solo di non sbagliare troppo, e quindi di seguire, soprattutto, quello che dicono gli altri…”.

E l'avversione verso il giornalismo e la critica, intesi come mostruoso qualunquismo dell'uomo medio, sono il contenuto della magistrale prova attoriale del regista-marxista-Welles-Pasolini ne La ricotta).

Anche nelle pellicole brevi che Pasolini realizza per film a episodi, il regista non rinuncia all'arte figurativa. E se in La terra vista dalla luna (terzo episodio del film Le streghe, 1966) lo stesso Pasolini in effetti non scrisse una vera e propria sceneggiatura dell'episodio, ma elaborò le scene del film disegnandole in forma di fumetti, in Che cosa sono le nuvole? si richiamò a Jan Van Eyck per l'acconciatura di una delle marionette impiegate nel film...

Anche nelle pellicole brevi che Pasolini realizza per film a episodi, il regista non rinuncia all'arte figurativa. E se in La terra vista dalla luna (terzo episodio del film Le streghe, 1966) lo stesso Pasolini in effetti non scrisse una vera e propria sceneggiatura dell'episodio, ma elaborò le scene del film disegnandole in forma di fumetti, in Che cosa sono le nuvole? si richiamò a Jan Van Eyck per l'acconciatura di una delle marionette impiegate nel film...

A sinistra: Jan van Eyck, "Ritratto di uomo con turbante rosso", 1433; a destra: Carlo Pisacane (Brabanzio) in "Che cosa sono le nuvole?" |

La straordinaria commistione fra la miseria del mondo dei personaggi pasoliniani e la nobiltà dell'arte che viene richiamata nei film di Pasolini si può notare anche nel finale del suo primo film, Accattone, anche se in questo caso l’arte è quella musicale. Il protagonista interpretato da Franco Citti, viene colto durante il furto di alcuni salami dalla polizia: fugge, rubando una motocicletta, ma un incidente stradale lo uccide dopo poco. Citti-Accattone è al suo ultimo respiro, sul selciato, mentre il regista gli tributa una morte onorevole: La Passione secondo San Matteo di Bach è la colonna sonora della sua liberatoria fine.

Si tratta di aperta provocazione utilizzare uno dei capisaldi della tradizione musicale religiosa, La Passione Secondo San Matteo di Bach, come leitmotiv per le gesta disperate dell'Accattone senza Dio, a enfatizzarne la condizione di povero Cristo che porta su di sé i peccati di tutto un mondo senza neppure il beneficio religioso della redenzione. Accattone, Ettore e Stracci: il Gesù di Pasolini non ha nobili origini, si muove fra questi disperati e si differenzia chiaramente da quelli della tradizione storico-pittorica.

Ciò che all'epoca spingeva Pasolini a dipingere l'epos del sottoproletariato romano era l'utopia, di origine marxiana, del supporre in chi fosse intatto dalla logica dominante il germe di una storia futura, di là da venire, basata sui valori di una spontaneità anche vicina a quella predicata da Cristo nel Vangelo.

Alcuni riferimenti pittorici e lo stile bizantino

|

| Piero della Francesca, Il battesimo di Cristo (1450?), tempera su tavola, Londra, National Gallery [clicca sull'immagine per ingrandirla] |

E così ripercorrendo il Vangelo secondo Matteo alla ricerca di esplicite citazioni o semplici riferimenti pittorici si nota che la Via Crucis riproduce alcuni dettagli dalla rinascimentale Leggenda della Santa Croce di Piero della Francesca, e sempre al pittore d'Urbino è ispirata la sequenza del Battesimo; che invece gli intensi attimi vissuti nell'orto del Getsemani sono debitori delle opere che Mantegna e Bellini hanno dedicato a quel momento. E che la Crocefissione de Il Vangelopuò forse trovare più di un riferimento in quella dello spagnolo El Greco.

Nonostante Il Vangelo costituisca un momento di rottura nella storia della rappresentazioni visive della vita di Cristo, i riferimenti alla storia della pittura e i richiami all'arte classica sono disseminati un po' ovunque.

Come nello stile rappresentativo dell'arte iconografica bizantina, il rapporto delle figure con lo spazio è prevalentemente bidimesionale. Nei mosaici bizantini, il cui soggetto più rappresentato è quello del Cristo Pantocrator, le forme si stagliano contro il fondale, sempre oro, senza profondità. L’arte bizantina non si propone la verosimiglianza, la rappresentazione del vero, ma ha una funzione prevalentemente didattica. Il fedele, che molto spesso ha l’immagine come unico punto di riferimento comprensibile, deve ammirare la ricchezza della decorazione e la preziosità dei materiali. Sembra quasi ci sia la volontà - da parte del regista - di togliere all’immagine filmica l’impressione di tridimensionalità, di profondità di campo (dovuta soprattutto all’immagine in movimento, al movimento all’interno dell’inquadratura) per ricondurla in un ambito figurativo e pittorico.

|

| Cristo Pantocrator, Cattedrale di Cefalù (Palermo) [clicca sull'immagine per ingrandirla] |

Anche le figure del Vangelo sembrano piatte, senza profondità, ma in questo caso la ricchezza dei materiali è quella dei volti popolari che animano il Vangelo, riappropriandosene e riportandolo a una dimensione umana.

Il Vangelo secondo Matteo. Prima sequenza

Pensate alla prima inquadratura, a "Maria, vicina a essere madre": non si può sfuggire alla suggestione della Madonna di Piero della Francesca a San Sepolcro. La sequenza iniziale dell'annunciazione è emblematica e rappresentativa dello stile pasoliniano.

Dopo le scritte in nero su sfondo bianco di dedica Alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII ecco la prima inquadratura. E' il primo piano stretto, centrato ed equilibrato del volto di Maria; sullo sfondo un arco di pietre, come un'aureola tutta umana, racchiude nella sua rotondità i lineamenti di Maria. La fotografia di Tonino Delli Colli mette in risalto il contrasto fra il pallore del volto e il velo nero, appena appoggiato sopra la testa, che le scende fin sulle spalle; gli occhi sono rivolti in alto a destra, ma l'espressione del volto è praticamente impassibile e la mancanza di sonoro le conferisce come un accenno di attesa. In controcampo è il volto di Giuseppe, con il sopracciglio leggermente aggrottato, su sfondo non distinguibile.

Di nuovo inquadrata è Maria: questa volta abbassa gli occhi e china leggermente la testa.

Ancora Giuseppe in controcampo: l'espressione è leggera, di chi non comprende qualcosa; compie un lieve movimento verso sinistra, le labbra forse tradiscono la volontà di parlare, ma tutto è silenzio.

La quinta inquadratura riprende la figura intera di Maria, al centro, con il grembo che si scorge dai vestiti, davanti al muro di pietre che disegna sopra di lei l'archetto.

Alla destra della figura di Maria sono appoggiati dei sassi, una scala, un rastrello e alcuni bastoni; sulla sinistra c'è un cesto.

Il corrispettivo controcampo ci mostra Giuseppe in figura intera che, non appena viene inquadrato, si volta di lato e compie qualche passo, scende degli scalini verso una porta che evidentemente lo condurrà fuori dal cortile della casa di Maria con sullo sfondo l'ingresso completamente scuro della casa, e l'archetto di prima sulla sinistra. Maria fa dei passi in avanti verso la macchina da presa, mentre dall'uscio compaiono, due donne vestite di nero, una con un bambino in braccio. Giuseppe è ora in campo lungo, mentre si allontana per una strada assolata, fra arbusti e sterpaglie.

Nona inquadratura: sulla sinistra del quadro le donne fuori fuoco, sulla destra Maria in primo piano (fino alle spalle) alza questa volta gli occhi che vanno a seguire con un raccordo sullo sguardo i passi di Giuseppe sulla strada.

Undicesima: il volto di Maria nell'inquadratura fino a questo punto più ravvicinata lascia trapelare un sentimento di dispiacere per chi se ne va e allo stesso tempo di consapevolezza e imperturbabilità per quello che sta per accadere.

Giuseppe, entra in campo di spalle. Un altro raccordo sullo sguardo: è la città di Matera, arroccata sulla collina, che gli si staglia davanti. Con un movimento di macchina libero, che segue la strada che scende dalla città di Matera alta, il regista si sofferma su un gruppo di bambini che gioca. Sono figure non previste dalla sceneggiatura. Giuseppe li osserva, poi abbassa lo sguardo e si appoggia a una pietra e con la testa fra le braccia socchiude gli occhi. La sua espressione denota tradimento, incomprensione, sconsolatezza. E l'abilità registica consiste proprio nel tratteggiare con leggerezza e delicatezza i sentimenti, senza farsi mai prendere la mano e cedere così agli eccessi del pathos. I bambini giocano davanti a lui, e il loro rumoreggiare costituisce il primo sonoro umano del film, che subito tace: Giuseppe ha chiuso gli occhi, e con le ciglia sempre aggrottate, muove leggermente la testa, forse già addormentato per la insopportabile calura estiva o per dimenticare quello che lui crede un tradimento.

All'improvviso si desta, i bambini non ci sono più e al loro posto una fanciulla vestita di bianco ripresa in figura intera. Con un rapido raccordo è in primo piano l'angelo, che con voce femminile sta annunciando: "Giuseppe figlio di Davide, prendi pure con te senza esitazione Maria tua sposa". La sequenza si conclude ciclicamente con il percorso a ritroso di Giuseppe e con una serie di inquadrature che sono compositivamente uguali alle prime. Manca ancora la parola, ma le sottili trame delle espressioni sui volti di Giuseppe e Maria, lascia intendere che la comprensione è avvenuta e che la Storia Sacra può iniziare a compiersi.

Una inquieta, intelligente, sacra e dissacrante gioia di vivere

di Daniel Agami

[…] Per uno che ha venti anni nel 2002 è difficile conoscere Pasolini. Una mia collega di studi mi diceva che una volta, domandato alla sua professoressa di italiano delle superiori di Forlì chi fosse Pasolini, questa ha sentenziato che era uno che si meritava la fine che aveva fatto (Tristezza profonda).

| Bologna, liceo Galvani |

|

| Pier Paolo Pasolini al liceo Galvani |

Io stesso, studente e scrittore amante di cinema, letteratura, fumetti, musica e creatività, propostomi una volta come organizzatore e curatore del cineforum del mio ridente e perbene liceo classico [il Galvani di Bologna, lo stesso liceo nel quale studiò Pasolini, ndr] si copiano le versioni dai cellulari o con cui si festeggia Miss Galvani nelle farse delle assemblee di istituto, mi persi in dubbi su quale argomento potesse essere l’oggetto del cineforum, che aveva già ospitato rassegne sul neorealismo e su Kubrick. Finché il mio giovane professore Roberto Fiorini, italianista e latinista a tempo perso, giovane quanto basta per avere il terrore dell’incanutimento dei capelli, fece vedere alla scuola il bellissimo I cento passi di Marco Tullio Giordana, che proprio cinque anni prima, nel 1995 aveva girato Pasolini, un delitto italiano. Nel film di Giordana, sulla storia tristemente reale di Peppino Impastato, ad un certo punto il giovane ribelle, emigrato dalla casa della mafia in un garage, decide di far leggere alla madre ignorante per volere della stessa Mafia, una cosa bellissima, la Supplica a mia madre del terribile Pasolini. In un’ora fuori programma, il mio prof. Fiorini decise di fare una lezione sul sonetto di Pasolini. Innamoratomi della poesia (ci si può innamorare di una poesia? Mah…) proposi violentemente un cineforum su Pasolini, studente del Galvani, nel venticinquennale della morte. La presidenza e la vicepresidenza si stupirono un po', avevano paura fosse troppo ostico, ma dissi che era il venticinquennale della morte, eravamo a Bologna, il Galvani non aveva fatto nulla per ricordarlo, era uno scandalo e blah blah blah ... si convinsero. Ho avuto soprattutto la fortuna di contare su validi professori che facevano le lezioni introduttive sui film, che compensavano le mie ridicole ma appassionate schede. Ne vorrei ricordare uno, Gabriele Bonazzi, attore e regista teatrale premiato, storico della filosofia, che fece una lezione su Mamma Roma bellissima, da far innamorare di Pasolini perfino uno che di cinema non aveva visto nulla oltre ai film di Lino Banfi, Pippo Franco o Ezio Greggio…

Per quanto mi riguarda il mio lavoro su Pasolini è approdato all’esame di stato, con un membro esterno di italiano che innalzava il livello dell’interrogazione con domande del tipo: ”Come si chiamava la mamma di Pasolini da nubile?” e che ovviamente evitava domande su Pasolini e chiedeva Pascoli, collegandosi alla celeberrima tesi di laurea pasoliniana Antologia della lirica pascoliana, recentemente pubblicata da Einaudi a cura del valido italianista Marco Antonio Bazzocchi, mio professore di Letteratura italiana contemporanea, in un corso che prevedeva Teorema di Pasolini. Rileggendo queste schede e questi lavori su Pasolini, a due anni dalla loro stesura, sorrido e cambierei qualche cosa.

Avrei inserito nel programma del cineforum il bellissimo Teoremase non La Rabbia, avrei fatto ascoltare la stuggente A Pa’ di Francesco De Gregori, che come De Andrè o Giovanna Marini si è occupato musicalmente di Pasolini inserendo nel proprio testo una strofa di Pasolini, e se l’avessi saputo avrei inserito il bel documentario Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno (2001) di Laura Betti. Nel 2002, nell’ottantennale della nascita, Bologna ha ricordato Pasolini meritatamente con una giornata di studi e proiezioni, con l’immancabile biografo Enzo Siciliano che ha vergognosamente, a mio modestissimo avviso, scritto una Vita di Pasolini soffermandosi sugli inevitabili particolari sessuali scandalistici piuttosto che sull’aspetto artistico. Mi piace ricordare che Enzo Biagi il giorno della nascita di Pasolini dedicò una puntata del suo Il Fatto (una delle ultime, purtroppo) a Pasolini, nonostante quarant’anni prima lo detestasse anche un poco, non comprendendolo appieno, nel prime-time della nazionalpopolare RaiUno. Per il resto i suoi film continuano a comparire come schegge impazzite nei palinsesti notturni della Retequattro, che passa dal Tg 4 di Fede a La terra vista dalla luna e che per fortuna da anni dedica la notte accanto al 2 novembre ai film di Pasolini, nell’anniversario della morte, purtroppo sempre dopo le 2.00 di notte (sic!) ma almeno ricordandolo, cosa che la Rai continua raramente a fare, se non nei Fuori Orario di Enrico Ghezzi.

Dunque, amatissimi lettori spero non virtuali di queste pagine virtuali, non mi resta che augurarvi buona lettura, amandovi solo per il fatto che abbiamo una passione in comune. E peccato che in queste mie stupide righe che seguono non si analizzi Petronio, il film tratto dal Satyricon, o Pinocchio, interpretato da Totò-Geppetto e da Davoli-Pinocchioo di San Paolo, o del Porno-teo-kolossal in cui Eduardo De Filippo si affida al grande poeta, né Socrate, sugli ultimi giorni del filosofo, o gli altri due episodi della tetra trilogia della morte, o l’interpretazione del prologo del film di Scola Brutti, sporchi e cattivi, sull’ultraproletariato romano, in cui Pasolini aveva accettato di comparire divertito dall’idea di parlare in una commedia sui temi che lui stesso aveva toccato nei suoi esordi cinematografici e letterari (“Mi vestirò tutto di bianco, con gli occhiali, seduto dietro una scrivania” aveva confessato Pasolini a Scola) e di tutto ciò non se ne parlerà, carissimi lettori pensanti, proprio perché Pasolini non è riuscito a realizzare nulla di queste cose che aveva sognato di realizzare, consolandosi ipoteticamente con la sententia finale sull’arte detta proprio da Pasolini-Giotto nel Decameron, che non riporto per non offendere la cultura pasolinana dei navigatori di questo bellissimo sito.

|

| Pier Paolo Pasolini, Il Decameron, brindisi finale |

Ringrazio Angela Molteni, signora che non conosco personalmente ma a cui voglio bene per il bene che ha voluto ai miei scritti, per l’ospitalità che mi ha offerto e sinceramente vi saluto, dai meandri dell’Università di Bologna, dove studio Lettere moderne, dicendovi proprio che per me Pasolini è amore, sensibilità, intelligenza, satira, sentimento del sacro laico, apertura celebrale, campi di fiori, filosofia, poesia in senso etimologico di “creazione”, creatività, creattività, arte, pensiero, sogno e tante altre questioni che vi lascio immaginare, candidamente.

Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini

al Cineforum del liceo Galvani di Bologna

Come organizzatore del cineforum al liceo Galvani, Daniel Agami propose e ottenne di proiettare - con il commento a cura di alcuni insegnanti:

1. Accattone(1961) a cura di Domenico Giusti

2. Mamma Roma (1962) a cura di Gabriele Bonazzi

3. La ricotta (1963) a cura di Roberto Fiorini-Domenico Giusti-Corrado Fanti

4. Il Vangelo secondo Matteo (1964) a cura di Roberto Fiorini

5. Uccellacci e uccellini (1966) a cura di Corrado Fanti

6. Edipo re(1967) a cura di Francesco Franchi

7. Che cosa sono le nuvole? (1968) a cura di Roberto Fiorini-Domenico Giusti-Corrado Fanti

8. La sequenza del fiore di carta (1968) a cura di Roberto Fiorini-Domenico Giusti-Corrado Fanti

9. Medea (1970) a cura di Francesco Franchi

10. Il fiore delle mille e una notte (1974) a cura di Francesco Franchi-Roberto Fiorini-Corrado Fanti

Ci soffermiamo sul Vangelo secondo Matteo di cui è qui di seguito riportata la scheda redatta da Daniel Agami. Le illustrazioni si riferiscono alle citazioni pittoriche che Pasolini introdusse nel film e che si richiamano all'opera di Piero della Francesca.

A due anni di distanza da Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini gira il suo terzo lungometraggio, dopo avere tentato altri modi espressivi di fare. Tra il 1962 e il 1964 egli tenta la strada del documentario per ben tre volte, girando i lungometraggi La rabbia(furbesca operazione commerciale del produttore, che affidava a due scrittori di opposte fazioni politiche due modi di raccontare l’Italia, girato con la co-regia di Giovannino Guareschi, film che poi, al montaggio, Pasolini rinnegherà, chiedendo di togliere la propria firma dalla pellicola), Comizi d’amore (documentario che coinvolse i giocatori dell’allora Bologna F.C., Moravia, Cesare Musatti, Ungaretti) e il cortometraggio Sopralluoghi in Palestina (proprio girato in previsione del Vangelo secondo Matteo). Inoltre aveva firmato l’episodio La ricotta per il film RoGoPaG.

Il Vangelo secondo Matteo segna l’abbandono cinematografico del tema delle borgate sottoproletarie romane, che aveva caratterizzato i primi due film del regista. La trasposizione della vita di Gesù Cristo, così come è raccontata dal Vangelo, viene ambientata in una Palestina arcaica idealmente collocata nel Sud Italia (Matera e dintorni) e viene raccontata, pur rimanendo fedelissima alle Sacre Scritture, allontanandosi dall’iconografia tradizionale (non è un caso il titolo, che rimanda a Matteo, omettendo la caratteristica di “Santo”) e quindi dalle trasposizioni-polpettone “kolossal” della Bibbia statunitensi o italiane, girate in precedenza e in seguito.

Significativo ad esempio è il fatto che non vi sia nessun attore di richiamo nel cast, per lo più composto da attori non professionisti. Dei film precedenti, questo riprende fondamentalmente il tema religioso, che in maniera allegorica o simbolica era già stato affrontato nei precedenti film del regista. Non stupisce il fatto che nel ruolo della Madonna, la madre per eccellenza della Cristianità, vi sia proprio la madre di Pasolini, Susanna, in quanto figura fondamentale nella vita e nella poetica dell’autore.

|

| Piero della Francesca, Flagellazione |

Il film vanta la fotografia di Tonino Delli Colli e una colonna sonora, al solito per il regista non affidata a un compositore bensì costituita di brani di musica classica (Bach, Mozart, Webern ed alcuni canti popolari). Il film segna inoltre il primo incontro professionale di Pasolini con Ninetto Davoli, giovane attore preso dalle borgate romane, che diverrà nei successivi film l’alter-ego del regista.

Da notare infine, il fatto che Il Vangelo secondo Matteo sia il primo lungometraggio interamente pensato e scritto dal regista senza l’ausilio di Sergio Citti. Dopo le apparizioni di Elsa Morante e Paolo Volponi nei suoi primi due film, aumenta il numero di intellettuali o scrittori amici del regista che appaiono come guest-star: Enzo Siciliano, Natalia Ginzburg, Giorgio Agamben, Francesco Leonetti. Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia (insieme a sputi provenienti da neofascisti), ancora oggi è trasmesso nelle scuole nell’ora di religione cattolica. Curioso, se si pensa che per il film precedente (La ricotta) Pasolini fu accusato e processato per vilipendio alla religione di stato. Mah.

Nel Vangelo, ancor più che in altre opere cinematografiche, è messa particolarmente in luce la conoscenza e l'amore di Pasolini per le arti figurative; egli stesso fu d'altronde anche pittore, oltreché narratore, poeta, saggista, regista cinematografico.

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini

1 Gli affreschi di Piero a Arezzo

Fa qualche passo, alzando il mento,

ma come se una mano gli calcasse

in basso il capo. E in quell'ingenuo

e stento gesto, resta fermo, ammesso

tra queste pareti, in questa luce,

di cui egli ha timore, quasi, indegno,

ne avesse turbato la purezza...

Si gira, sotto la base scalcinata,

col suo minuto cranio, le sue rase

mascelle di operaio. E sulle volte

ardenti sopra la penembra in cui stanato

si muove, lancia sospetti sguardi

di animale: poi su noi, umiliato

per il suo ardire, punta un attimo i caldi

occhi: poi di nuovo in alto... Il sole

lungo le volte così puro riarde

dal non visto orizzonte...

Fiati di fiamma dalla vetrata a ponente

tingono la parete, che quegli occhi

scrutano intimoriti, in mezzo a gente

che ne è padrona, e non piega i ginocchi,

dentro la chiesa, non china il capo: eppure

è così pio il suo ammirare, ai fiotti

del lume diurno, le figure

che un altro lume soffia nello spazio.

Quelle braccia d'indemoniati, quelle scure

schiene, quel caos di verdi soldati

e cavalli violetti, e quella pura

luce che tutto vela

di toni di pulviscolo: ed è bufera,

è strage. Distingue l'umiliato sguardo

briglia da sciarpa, frangia da criniera;

il braccio azzurrino che sgozzando

si alza, da quello che marrone ripara

ripiegato, il cavallo che rincula testardo

dal cavallo che, supino, spara

calci nella torma dei dissanguati.

Ma di lì già l'occhio cala,

sperduto, altrove... Sperduto si ferma

sul muro in cui, sospesi,

come due mondi, scopre due corpi... l'uno

di fronte all'altro, in un'asiatica

penembra... Un giovincello bruno,

snodato nei massicci panni, e lei,

lei, l'ingenua madre, la matrona implume,

Maria. Subito la riconoscono quei

poveri occhi: ma non si rischiarano, miti

nella loro impotenza. E non è, a velarli,

il vespro che avvampa nei sopiti

colli di Arezzo... È una luce

- ah, certo non meno soave

di quella, ma suprema - che si spande

da un sole racchiuso dove fu divino

l'Uomo, su quell'umile ora dell'Ave.

Che si spande, più bassa,

sull'ora del primo sonno, della

notte, che acerba e senza stelle Costantino

circonda, sconfinando dalla terra

il cui tepore è magico silenzio.

Il vento si è calmato, e, vecchio, erra

qualche suo soffio, come senza

vita, tra macchie di noccioli inerti.

Forse, a folate, con scorata veemenza,

fiata nel padiglione aperto

il beato rantolo degli insetti,

tra qualche insonne voce, forse, e incerti

mottetti di ghitarre...

Ma qui, sul latteo tendaggio sollevato,

la cuspide, l'interno disadorno,

non c'è che il colore ottenebrato

del sonno: nella sua cuccetta dorme,

come una bianca gobba di collina,

l'imperatore dalla cui quieta forma

di sognante atterrisce la quiete divina.

*

Schiuma è questo sguardo che servile

lotta contro questa Quiete; e, ormai,

rassegnato, sbircia se sia giunto

il momento di uscire, se il via vai

che qui ronza attutito, lo richiami

agli atti quotidiani, ai gai

schiamazzi della sera. Schiuma gli sciami

di borghesi che dietro i calcinacci

dell'altare, con le mani

si fanno specchio, stirano le faccie

affaticate, presi dalla sete

(che li trascende, li mette sulle traccie

d'altra testimonianza) d'essere i fedeli

testimoni d'un passato che è loro.

Schiuma - sotto i mattoni già neri

di San Francesco, sui selciati che il sole

allaga lontano di una luce

ormai perdutamente incolore -

gli stanchi rumori dei posteggi,

i caffè semivuoti...

Schiuma, benché più fervida, e anzi,

felice, questo fermento

di tanta vita perduta, e troppo bella

se ritrovata qui, fuggevolmente

e disperatamente, in una terra

che è solo visione...

Non si sente, nella piazza, dentro il cerchio

delle trecentesche case, che un sospeso

chiasso di ragazzi: se ti guardi intorno,

con visucci di figli provinciali,

pudichi calzoncini, non ne conti

meno di mille; e poiché i ferri e i pali

dei palchi per il palio

fanno della piazza quasi una gabbia,

eccolo brulicante saltellare,

con un sussurro che nella sera impazza,

quel disperato stuolo d'uccellini...

Ah, fuori, riapparso tempo della pia

sera provinciale, e, dentro,

riaperte ferite della nostalgia!

Sono questi i luoghi, persi nel cuore

campestre dell'Italia, dove ha peso

ancora il male, e peso il bene, mentre

schiumeggia innocente l'ardore

dei ragazzi, e i giovani sono virili

nell'anima offesa, non esaltata,

dalla umiliante prova

del sesso, dalla quotidiana

cattiveria del mondo. E se pieni

d'una onestà vecchia come l'anima,

qui gli uomini restano credenti

in qualche fede - e il povero fervore

dei loro atti li possiede tanto

da perderli in un brusio senza memoria -

più poetico e alto

è questo schiumeggiare della vita.

E più cieco il sensuale rimpianto

di non essere senso altrui, sua ebbrezza antica.

Da La religione del mio tempo (1961)

“A Elsa Morante”, I, La ricchezza (1955-1959)

Contributi di Andrea Deaglio e Daniel Agami. Revisione e integrazione dei testi, immagini

d'archivio, fotogrammi da film, didascalie di Angela Molteni.

Questa pagina è dedicata all'amico Juhász Bálint

Questa pagina è dedicata all'amico Juhász Bálint

|

"Pagine corsare", blog dedicato a Pier Paolo Pasolini - Autrice e curatrice: Angela Molteni Autori associati: Alessandro Barbato, Claudio Rampini, Marco Taffi le notizie contenuti in oltre dodicimila documenti dedicati a Pier Paolo Pasolini |